Musicista e studioso di musica popolare, Rinaldo Doro, vanta una lunga carriera musicale spesa in varie formazioni locali, e un rigoroso percorso di ricerca nell’ambito delle tradizioni canavesane intrapreso nel 1978 al fianco di Amerigo Vigliermo e il Coro Bajolese. Da allora, come socio del Centro Etnologico Canavesano di Bajo Dora (To), ha proseguito la sua attività di raccolta, studio, ed archiviazione di antichi spartiti e strumenti musicali, culminata con la pubblicazione del pregevole volume “Sonador da coscrit e da quintët. Ricerca sulla musica popolare in Canavese e Valle d’Aosta seguendo il sentiero tracciato da Amerigo Vigliermo”. Lo abbiamo intervista per approfondire insieme a lui il suo percorso di ricerca, soffermandoci sulla metodologia di documentazione, le difficoltà incontrate, senza dimenticare i progetti in cantiere.

Com’è nato il progetto di ricerca che è alla base di “Sonador da Coscrit e da Quintët”?

Il libro nasce da una mia personale constatazione, risalente ad almeno dieci anni fa: la cronica mancanza di letteratura musicale, e quindi spartiti, sulla musica popolare piemontese. Quando andavo all’ estero per suonare, notavo sempre metodi e libri con spartiti di musica bretone, irlandese, della Francia centrale ma mai trovavo analoghe (o meno che mai, rare) pubblicazioni su musiche tradizionali da danza italiane, tanto meno quelle della mia regione. Quindi, ho deciso di “mettere mano” al mio archivio di circa 30.000 spartiti (manoscritti e a stampa) raccolti in questi 36 anni di ricerche in Canavese. Tutto partì, quindi, come un semplice opuscolo divulgativo per i giovani musicisti desiderosi di ampliare il loro repertorio. Man mano, però, mi accorgevo anche che mancava una “letteratura” sui musicanti e suonatori del passato presenti sul territorio, ed era necessaria una ri-lettura ed un aggiornamento degli scritti compilati negli anni Settanta dal mio nume tutelare nell’ambito della musica popolare, Amerigo Vigliermo. Sono venuti fuori, così, i “Coscritti”, i loro riti, le musiche, la formazione arcaica dei “Quintèt”, le danze di Rueglio, il “Tambour” di Cogne. Alla fine, ho dovuto chiudere il libro così, perché diversamente avrei dovuto scrivere almeno altre trecento di pagine! E’ un mondo invisibile nella sua totalità, come gli “iceberg”: più credi di sapere e più la realtà si occulta sotto la superficie, in attesa di essere svelata. Non si riuscirà mai a porre la parola “fine”. Mai.

Quanto sono state importanti le ricerche sul campo di Amerigo Vigliermo per questo libro?

Amerigo è stato e continua ad essere il mio faro nella nebbia della Cultura Popolare. E’ il Costantino Nigra del nostro tempo! Quest’uomo incredibile, dal 1969 fino ai giorni nostri, gira con il registratore alla mano, macchina fotografica e videocamera per documentare la vita a 360 gradi della Gente del Canavese. Scrivo Gente con la G maiuscola, come scrive Amerigo, per dimostrare l’enorme rispetto che nutre nei confronti delle persone che chiama “testimoni del loro tempo”. A Bajo Dora (TO) esiste quest’enorme archivio della nostra storia sociale, voci di uomini e donne che magari non ci sono più, ma che ci hanno lasciato un bagaglio enorme di cultura, speranza, amore. E’ la nostra storia popolare, quella vera, magari a qualcuno può apparire scontata o troppo banale, ma questo è il nostro blues, la gioia e la sofferenza della vita sul nostro territorio. Questo archivio oggi non potrebbe essere più fatto, o comunque sarebbe profondamente diverso. Migliaia di ore di registrazioni sonore, fotografie, video, libri e spartiti musicali lo rendono un unicum a livello europeo tra gli archivi sulla cultura popolare. E’ assolutamente imprescindibile, vuoi per metodologia che per risultato finale, per chi vuol conoscere la cultura del territorio.

Come si è indirizzato il tuo lavoro dal punto di vista metodologico?

Ho seguito i dettami di Amerigo e quelli del mio cuore! Semplicemente, mi sono chiesto cosa mi sarebbe piaciuto leggere e avere sottomano da consultare. Quindi, ampia importanza alla musica scritta (in molti casi, trascritta da nastri o da files da parte di Sonia Cestonaro, l’autrice di molte trascrizioni musicali e mia fida “compagna” musicale e d’avventura sul campo) e alle notizie tecniche riguardo le modalità di esecuzione e di fruizione della musica Canavesana. E poi parlare con i familiari, con i protagonisti ancora viventi di questo mondo, cambia improrogabilmente il tuo modo di vedere e sentire, il modo di approcciarsi a questa cultura. Ora, non posso più fare a meno di difendere a spada tratta questa Gente. Gente che ci lascia l’ultimo esempio di Civiltà. Quella contemporanea, mi spiace dirlo, non la riconosco come Civiltà. Nel senso più nobile della parola, non posso farlo. Ho trascorso non so più quante ore con il registratore in mano a parlare con quelle persone, con quelle famiglie. Mi sono arricchito nell’animo e posso dire di avere avuto affetto in cambio da loro. Si sono create amicizie profonde, mi sento (con privilegio) di essere anch’io parte di quel loro mondo, trattato alla pari. Per me, è un enorme regalo!

Con quale criterio hai selezionato le fonti e i materiali tradizionali per la tua ricerca?

Non ho selezionato nulla in particolare se non con il criterio dell’ affetto e del cuore. Melodie che sono ancora note nei paesi, oppure musiche che non si suonavano più dagli anni Trenta, o anche vere e proprie “chicche” strumentali. Certe volte, e mi commuovo al solo pensiero, ho visto scorrere le lacrime sulle guance della gente che incontravo, perché erano suoni che ricordavano la loro vita. Questa è la più grande soddisfazione, il sentirsi riconosciuto dai testimoni come facenti parte della loro Gente e non come un estraneo venuto a ricercare chissà che cosa. Essere parte integrante della loro anima, della loro cultura tradizionale.

Quali sono state le difficoltà che hai incontrato nel corso delle tue ricerche e nella realizzazione del libro?

La difficoltà maggiore è stata riguardo la veloce perdita di memoria collettiva che si è creata in questi ultimi anni. Pare che siano passati secoli da quando questi suonatori si esibivano e i quintèt suonavano sul territorio, ma colgo anche i segnali per una riscoperta tutta “Canavesana” che sta salendo pian piano qui da noi, una crescita culturale legata al territorio che sta prendendo piede. Leggo sempre di più “Gastronomia Canavesana”, “Architettura Canavesana”, registi cinematografici e scrittori si appoggiano al nostro territorio molto più numerosi e consapevoli che in passato. Insomma, prevedo una rinascita, spero anche economica, di questa area. Una radice sepolta dal pressapochismo dell’ultimo ventennio, ma destinata a tornare alla luce. Ho buone speranze per il futuro. Per altro, tutti i protagonisti del libro e le loro famiglie sono stati più che lieti e gentili nell’aiuto datomi alla compilazione del volume. E’ stato il mio piccolo contributo alla rinascita del territorio.

Quali sono le caratteristiche del corpus musicale oggetto del tuo studio?

Non credo che si possa parlare solo di musica Canavesana, cioè composta e suonata con determinate modalità, o perché suonate o brani ballabili erano composti in loco, magari dal maestro della banda o da qualche musicista più capace. La musica che è passata su questo territorio molte volte veniva anche appresa dagli emigranti all’ estero (non dimentichiamo che in Canavese l’emigrazione è stata massiccia, verso le Americhe o anche verso la Francia, la Germania, il Belgio…) e riportata, trasformata e eseguita qui. Paradossalmente, è come se un gruppo di nativi giamaicani emigrasse all’estero, imparasse a suonare le musiche locali straniere e poi se ne tornasse in Giamaica, suonando le melodie apprese con lo stile del reggae! Esiste un modo, un accento specifico “Canavesano”, che trasforma una melodia in qualcosa di locale, tipico, di unico. Basti ascoltare il “Quintèt” di Brosso quando esegue “Azzurro” di Paolo Conte, che è un brano di musica leggera, ma che diventa inevitabilmente brossese! In Piemontese noi usiamo una parola, intraducibile: il “Ghëddo”. Significa la dinamicità, l’accento, la pronuncia della suonata. Ecco, il “Ghëddo” è la trasformazione della musica altrui attraverso la nostra Cultura del territorio.

Dalla ricerca sul campo sei arrivato poi al libro. Come si è indirizzato il lavoro in fase di impostazione editoriale?

Ho trovato fortunatamente chi si è innamorato subito del progetto: Giampaolo Verga e la sua Casa editrice “Atene del Canavese”. E’ un editore piccolo, ma molto dinamico e, soprattutto, è uno dei protagonisti della rinascita Canavesana. Un incontro decisivo ed molto riuscito, direi. La prima stampa è praticamente esaurita, attendiamo la seconda! Ma il merito enorme è stato comunque quello di Amerigo Vigliermo e del C.E.C.: senza la loro esperienza, non sarebbe stato possibile affrontare al giorno d’oggi un lavoro simile.

Nel tuo libro una parte importante è dedicata alle interviste con gli informatori. Ci puoi raccontare il tuo rapporto con loro?

Si sono creati dei rapporti di affetto e amicizia che continuano al di là della pubblicazione editoriale. Rapporti che creano sempre nuovi motivi per tornare, per chiedere e per capire le complesse realtà della loro vita e della loro Cultura. Un rapporto proteso nel tempo. Insomma, ci si vuol bene!

Di pari importanza è poi la sezione dedicata agli strumenti musicali. Puoi illustrarcela?

Gli strumenti musicali erano comunque rari, un tempo, perché costosi e il mondo contadino e montanaro non prevedeva il “superfluo”, bisognava arrangiarsi come si poteva. Nel 1914 un “Semitoun” (organetto) costava 300 lire, una stagione in campagna veniva retribuita 30 lire. Occorrevano 10 anni di lavoro per comprare una strumento professionale. Avrei voluto approfondire di più le “questioni” legate all’avvento della fisarmonica e la conseguente trasformazione delle squadre da ballo da “Quintetti” a semplici duo, ma non potevo più approfondire l’argomento, per vari motivi di tempo e di spessore del volume. Magari in futuro, cercherò di addentrarmi ulteriormente in questo settore.

Da ultimo, ritengo importantissimo l’aver corredato il libro non solo delle trascrizioni dei brani tradizionali, ma anche di un disco di registrazioni sul campo. Quanto è importante offrire un documento sonoro e una trascrizione musicale al lettore?

E’ stato assolutamente importante. Le trascrizioni vanno bene e rimangono scritte nero su bianco, ma risentire le esecuzioni con il “Ghëddo” originale, è fondamentale. Oltretutto, queste registrazioni sono state fatte da Amerigo Vigliermo nel 1974 e oggi non sarebbero più riproducibili. Questo era il “Quintetto” originale, questi erano i veri “Sonador da Coscrit”. Ci hanno lasciato questa loro eredità da ascoltare e valorizzare.

Sei socio del Centro Etnologico Canavesano di Bajo Dora, ci puoi raccontare le vostre principali attività?

Il C.E.C. (Centro Etnologico Canavesano) agisce su vari livelli: la ricerca, l’analisi, la restituzione. Gode di un vastissimo archivio audio-video, di una buona biblioteca e della intensissima attività del Coro Bajolese, veri e originali esecutori e “restitutori” di quella Cultura del Canto Popolare così spesso trascurata. Inoltre, il C.E.C. è anche editore, con numerose pubblicazioni editoriali e sonore riguardo la Cultura popolare Canavesana. Per chi volesse approfondire l’argomento: www.cec.bajodora.it.

Quali sono i tuoi progetti di ricerca su cui stai lavorando attualmente e quelli che hai in animo per il futuro?

Il mio prossimo lavoro editoriale verterà su “Lou Tambour de Cogne”, vero protagonista sonoro della festa dei coscritti in Val di Cogne. Le “ Monferrine” a “Due” e “Tre Tens”, “Lou Valse” sono i brani ancor oggi ballati e suonati nelle feste de “Lou Tintamaro de Cogne”, veri testimoni della cosiddetta tradizione vivente. E anche altri interessanti strumenti erano presenti sul territorio, ma bisognerà aspettare il secondo volume in uscita a Natale di quest’anno. Poi, in seconda battuta, ho in mente di sviluppare un terzo libro con cd sul “Ballo a Palchetto” e il mondo ad esso legato: repertori, orchestrine, amori nati e vissuti sulle assi delle piste da ballo itineranti. Intanto, continuo a raccogliere spartiti, strumenti, fotografie e altre masserizie, in quanto preferisco documentare il più possibile le ultime testimonianze di Civiltà presenti sul territorio. Mi pare, così, di rendere giustizia a tutta quella Gente che ha lavorato, ha vissuto e amato in questa terra, senza mai lamentarsi più di tanto e senza mai chiedere di più di quello che avevano. Un riscatto culturale, questo è il minimo che dobbiamo ai nostri predecessori. Non dimentichiamo mai chi siamo e da dove veniamo!

Rinaldo Doro, Sonador da coscrit e da quintët. Ricerca sulla musica popolare in canavese e valle d’Aosta seguendo il sentiero tracciato da Amerigo Vigliermo, Edizioni Atene del Canavese 2014, pp. 336, Euro 25,00 Libro con Cd

Lo spirito che ha animato Rinaldo Doro nella sua ricerca nel Canavese e la successiva pubblicazione del volume “Sonador da coscrit e da quintët. Ricerca sulla musica popolare in canavese e valle d’Aosta seguendo il sentiero tracciato da Amerigo Vigliermo” è racchiusa mirabilmente in quanto scrive quest’ultimo nella presentazione che apre il volume: “La nostalgia del passato, fine a se stessa, non aiuta molto a migliorare il presente. È la conoscenza del passato che può indicare una via più sicura per ritrovare un mutamento di pensiero vero il mondo antico (per qualcuno antiquato) della nostra gente”. Evitando ogni sterile sentimentalismo, o i ricordi fine a sé stessi, Rinaldo Doro, con questo volume ha voluto non solo cristallizzare una scheggia di passato che, negl’anni sarebbe caduta nell’oblio, ma soprattutto è stato animato dal desiderio di condividere la ricchezza della cultura orale della propria terra con le nuove generazioni. Recuperare il passato significa, dunque, creare una base solida nel presente per affrontare il futuro, proprio come da anni fa il Centro Etnologico Canavesano del quale Rinaldo Doro è parte integrante con la sua attività di ricerca e documentazione. Edito dalle Edizioni Atene del Canavese di San Giorgio Canavese (Torino), questo corposo libro con cd è il risultato di un intenso lavoro di ricerca compiuto negl’anni da Rinaldo Doro, il quale proseguendo nel solco tracciato da Amerigo Vigliermo, ha compiuto un vero e proprio viaggio nel tempo, alla riscoperta di quel filone musicale legato ai suonatori delle feste dei coscritti e dei quintetti. Le oltre trecento pagine di questo volume sono così un enorme baule di ricordi, testimonianze, e preziosi documenti che nel loro insieme ricostruiscono in maniera mirabile un universo sonoro di grande fascino. La prima parte raccoglie interviste e testimonianze degli anziani suonatori, alcuni di questi purtroppo scomparsi, come il mitico Palasòt, al secolo Aristide Mosca, che con Paolin (Paolo Avondoglio) ha fatto ballare le feste dei coscritti nel Canavese e nella Valle d’Aosta, e dei quali possiamo ascoltare alcuni preziosi documenti nel disco allegato. Pregevole è anche la ricca sezione dedicata agli strumenti tipici, così come grande attenzione è stata riposta nella parte coreutica con gli approfondimenti illuminanti su “La Corenta di Rueglio”, e “Il ballo a palchetto”. Non manca una gustosa anticipazione sul prossimo volume in cantiere con un focus sul “Tamburo di Cogne”, così come ricchissimo è l’apparato fotografico che raccoglie quaranta immagini d’archivio. A completare il volume sono circa cento spartiti di antichi brani, tra tradizionali e composizioni degli anziani suonatori, nonché il già citato disco allegato che raccoglie ben diciotto brani, registrati sul campo da Vigliermo negli anni Settanta. Insomma “Sonador da Coscrit e da Quintët” è un opera di grande interesse che getta nuova luce sulla tradizione musicale dell’area Canavesana, ma soprattutto ci svela tutta la passione e la gioia delle feste dei coscritti e dei quintetti.

Salvatore Esposito

Molte volte si sente dire (o addirittura si legge su pubblicazioni che dovrebbero essere specializzate!) che la Musica Popolare Piemontese non ha al suo interno strumenti ritmici o che il ruolo di questi pochi sia perlopiù trascurabile. Nella realtà dei fatti, ciò non è assolutamente vero. Da una sommaria ricerca condotta diversi anni fa, contai fino a ventisette (27) strumenti a percussione utilizzati normalmente nella musica popolare alpina (e non parlo di bonghetti, cajon o djembè, quelli fanno parte di altri mondi sonori). Visto che siamo anche in periodo di Carnevale, colgo l’occasione per riportare le parole di Franco Gili, “Primo Tamburo” del gruppo “Pifferi e Tamburi” della città di Ivrea (Canavese). La tecnica qui spiegata è piuttosto raffinata, ha radici nei metodi musicali pubblicati tra ‘600 e ‘700 (Orchesographie, Syntagma Musicum, Harmonie Universelle, etc.) e fa rivivere i ruoli che ebbero questi importanti strumenti nell’Esercito Sabaudo.

Molte volte si sente dire (o addirittura si legge su pubblicazioni che dovrebbero essere specializzate!) che la Musica Popolare Piemontese non ha al suo interno strumenti ritmici o che il ruolo di questi pochi sia perlopiù trascurabile. Nella realtà dei fatti, ciò non è assolutamente vero. Da una sommaria ricerca condotta diversi anni fa, contai fino a ventisette (27) strumenti a percussione utilizzati normalmente nella musica popolare alpina (e non parlo di bonghetti, cajon o djembè, quelli fanno parte di altri mondi sonori). Visto che siamo anche in periodo di Carnevale, colgo l’occasione per riportare le parole di Franco Gili, “Primo Tamburo” del gruppo “Pifferi e Tamburi” della città di Ivrea (Canavese). La tecnica qui spiegata è piuttosto raffinata, ha radici nei metodi musicali pubblicati tra ‘600 e ‘700 (Orchesographie, Syntagma Musicum, Harmonie Universelle, etc.) e fa rivivere i ruoli che ebbero questi importanti strumenti nell’Esercito Sabaudo.

Non solo. Fin dal ‘500 gli ambasciatori veneti che minuziosamente descrivevano gli Stati d’allora, dall’Italia del Sud a quella del Nord, dall’Europa all’Oriente, avevano notato come i popoli del duca di Savoia situati “di qua dai monti” mai si stancassero in una singolare “fatica”: quella “che fan ballando”. E Torino, capitale del ducato, tenace nelle contraddizioni come nelle tradizioni, trasmise di padre in figlio la smania “balarina” che nel secolo scorso esplose come un’epidemia. Gli scrittori d’allora la osservano sottolineandola sino alla noia: dalle pubbliche piazze alle platee dei teatri, dalle sedi dei circoli a quelle delle associazioni, dai saloni aristocratici alle sale borghesi, dal salottino dell’impiegato alla soffitta dell’operaio, dall’antro fumoso dell’artigiano al buio retrobottega del negoziante, dall’aia della cascina al giardino della villa, dalla collina alle rive del Po, di carnevale o d’estate, di domenica, di giorno, di notte sovente Torino pareva diventare un’unica sala da ballo.

Non solo. Fin dal ‘500 gli ambasciatori veneti che minuziosamente descrivevano gli Stati d’allora, dall’Italia del Sud a quella del Nord, dall’Europa all’Oriente, avevano notato come i popoli del duca di Savoia situati “di qua dai monti” mai si stancassero in una singolare “fatica”: quella “che fan ballando”. E Torino, capitale del ducato, tenace nelle contraddizioni come nelle tradizioni, trasmise di padre in figlio la smania “balarina” che nel secolo scorso esplose come un’epidemia. Gli scrittori d’allora la osservano sottolineandola sino alla noia: dalle pubbliche piazze alle platee dei teatri, dalle sedi dei circoli a quelle delle associazioni, dai saloni aristocratici alle sale borghesi, dal salottino dell’impiegato alla soffitta dell’operaio, dall’antro fumoso dell’artigiano al buio retrobottega del negoziante, dall’aia della cascina al giardino della villa, dalla collina alle rive del Po, di carnevale o d’estate, di domenica, di giorno, di notte sovente Torino pareva diventare un’unica sala da ballo.

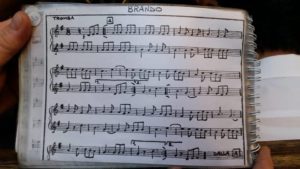

Non è assolutamente permesso ne’ ai coscritti, ne’ a chiunque altro di introdursi nel cerchio: il “Brando” è esclusivamente dei Priori. Il ballo inizia in modo lento per poi accelerare nel corso dell’esecuzione, i partecipanti girano ora in un senso, ora nell’altro, sempre tenendosi per mano. Ciò lo rende simile ai vari “Corenton” sopravvissuti in Piemonte (Barbania, Caluso, etc.), un suggello di un gruppo sociale. Ai Priori è richiesto di portare un cappello in uso in famiglia già da molte generazioni: sono cappelli di antica foggia, ornati con nastri tricolore. Il vestito è scuro e vengono indossati guanti candidi. Le Priore e le “Ciroire” sono invece vestite in bianco, come un abito da sposa. Si dice che, un tempo, potesse fare il Priore chi avesse fuori dalla cascina “ël baron ëd drugia pì aot” (il mucchio di letame più alto), ciò voleva dire che si possedevano molte mucche e che i soldi per organizzare la festa erano assicurati. I Priori si occupano delle spese e dell’organizzazione della celebrazione, essendo tutto offerto al pubblico intervenuto. Dopo il “Brando”, Valzer, Polche, Mazurche e One-step sono suonati dalla locale Banda Filarmonica, alla “Mòda Vej-a” e ci si scatena in balli di coppia…

Non è assolutamente permesso ne’ ai coscritti, ne’ a chiunque altro di introdursi nel cerchio: il “Brando” è esclusivamente dei Priori. Il ballo inizia in modo lento per poi accelerare nel corso dell’esecuzione, i partecipanti girano ora in un senso, ora nell’altro, sempre tenendosi per mano. Ciò lo rende simile ai vari “Corenton” sopravvissuti in Piemonte (Barbania, Caluso, etc.), un suggello di un gruppo sociale. Ai Priori è richiesto di portare un cappello in uso in famiglia già da molte generazioni: sono cappelli di antica foggia, ornati con nastri tricolore. Il vestito è scuro e vengono indossati guanti candidi. Le Priore e le “Ciroire” sono invece vestite in bianco, come un abito da sposa. Si dice che, un tempo, potesse fare il Priore chi avesse fuori dalla cascina “ël baron ëd drugia pì aot” (il mucchio di letame più alto), ciò voleva dire che si possedevano molte mucche e che i soldi per organizzare la festa erano assicurati. I Priori si occupano delle spese e dell’organizzazione della celebrazione, essendo tutto offerto al pubblico intervenuto. Dopo il “Brando”, Valzer, Polche, Mazurche e One-step sono suonati dalla locale Banda Filarmonica, alla “Mòda Vej-a” e ci si scatena in balli di coppia… La Civiltà Contadina ha sempre espresso svariate forme di creazione artistica, dal punto di vista sonoro e visivo. Pensiamo ai canti popolari della nostra tradizione, alle composizioni spontanee che scaturivano dalle menti e dal cuore dei musicisti tradizionali o alle opere teatrali spontanee (sacre e non) che venivano rappresentate nelle stalle. Tutto questo in uno stile alpino omogeneo e assolutamente caratteristico, che non prevedeva il superfluo e il vacuo, quanto piuttosto l’essenziale, il reale e il materiale, simboli di un’esistenza dura vissuta quotidianamente. Nel campo della musica popolare, il passato dei nostri antenati ci offre una visione esplicativa del loro mondo, legato principalmente agli eventi naturali e stagionali. Compaiono, già quarantamila anni fa, i primissimi strumenti musicali costruiti e utilizzati dall’uomo: flauti ricavati da ossa di animale, conchiglie, tronchi cavi, sonagli di semi e archi sonori. Molti di questi strumenti preistorici si sono tramandati per via orale, da padre in figlio, fino a rimanere in auge (come costruzione e uso) ai giorni nostri. Questa inchiesta è stata svolta in Canavese nel corso di circa quarant’anni di ricerche sul territorio in collaborazione con il Centro Etnologico Canavesano di Bajo Dora (C.E.C.) e illustrerà alcuni dei moltissimi usi che la Gente di campagna e montagna faceva delle scarse risorse materiali intorno a sé per costruire oggetti in grado di ottenere suoni. La “non-musica” e gli strumenti “effimeri” Cosa si intende per “non-musica” o anche “paramusica”? Nel Medio Evo, la musica “celeste” era principalmente musica sacra, eseguita con strumenti canonici quali l’arpa, la cetra, la fidula, la viella, mentre la musica popolare di allora o “infernale” non godeva di simili suoni, ma veniva eseguita spesso con strumenti di fortuna, quali tamburi, zufoli, cucchiai percossi, pentole e così via. Insomma, ciò simboleggiava per la società arcaica la lotta tra il Bene, la Luce (la musica canonica) e il Male, l’Oscurità (il frastuono). Ricordiamo l’esecuzione del “charivari” o “ciabra”, in uso ancor oggi nelle Langhe per evidenziare un matrimonio inconsueto (marcata differenza di età o stato sociale) o, anzichenò, un tradimento di uno dei coniugi: gruppi di giovani si riuniscono sulle colline antistanti l’abitazione della “vittima designata” e, con urla, canti sguaiati e suoni percussivi eseguiti con strumenti di fortuna (coperchi, bidoni, campanacci da mucca) beffano l’ignaro “colpevole” del fatto, producendo un fracasso fastidioso. Gli strumenti “effimeri”, invece, sono quegli strumenti musicali che hanno vita sonora per un tempo limitato: quindici giorni, un mese, una stagione. Sono costruiti soprattutto con materiali vegetali quali cortecce d’albero, gusci, semi o canne, possono essere trombe, zufoli o semplici percussioni. Generalmente, sono legati al rituale del risveglio della natura: dopo una stagione fredda e oscura come l’inverno, bisogna “svegliare” l’erba addormentata e far tornare la luce. Quando l’uomo è solo, ha paura, canta, fischia, fa rumore per scacciare gli spiriti cattivi. Così il suono e le vibrazioni scacciano i malvagi e nefasti spiriti invernali (un tempo, la stagione di gran lunga più difficile da superare a livello di sopravvivenza), dando il risveglio alla natura e permettendo il ritorno della luce e del verde nella nuova tornata primaverile. Vediamo ora alcuni di questi strumenti inconsueti usati in Canavese:

La Civiltà Contadina ha sempre espresso svariate forme di creazione artistica, dal punto di vista sonoro e visivo. Pensiamo ai canti popolari della nostra tradizione, alle composizioni spontanee che scaturivano dalle menti e dal cuore dei musicisti tradizionali o alle opere teatrali spontanee (sacre e non) che venivano rappresentate nelle stalle. Tutto questo in uno stile alpino omogeneo e assolutamente caratteristico, che non prevedeva il superfluo e il vacuo, quanto piuttosto l’essenziale, il reale e il materiale, simboli di un’esistenza dura vissuta quotidianamente. Nel campo della musica popolare, il passato dei nostri antenati ci offre una visione esplicativa del loro mondo, legato principalmente agli eventi naturali e stagionali. Compaiono, già quarantamila anni fa, i primissimi strumenti musicali costruiti e utilizzati dall’uomo: flauti ricavati da ossa di animale, conchiglie, tronchi cavi, sonagli di semi e archi sonori. Molti di questi strumenti preistorici si sono tramandati per via orale, da padre in figlio, fino a rimanere in auge (come costruzione e uso) ai giorni nostri. Questa inchiesta è stata svolta in Canavese nel corso di circa quarant’anni di ricerche sul territorio in collaborazione con il Centro Etnologico Canavesano di Bajo Dora (C.E.C.) e illustrerà alcuni dei moltissimi usi che la Gente di campagna e montagna faceva delle scarse risorse materiali intorno a sé per costruire oggetti in grado di ottenere suoni. La “non-musica” e gli strumenti “effimeri” Cosa si intende per “non-musica” o anche “paramusica”? Nel Medio Evo, la musica “celeste” era principalmente musica sacra, eseguita con strumenti canonici quali l’arpa, la cetra, la fidula, la viella, mentre la musica popolare di allora o “infernale” non godeva di simili suoni, ma veniva eseguita spesso con strumenti di fortuna, quali tamburi, zufoli, cucchiai percossi, pentole e così via. Insomma, ciò simboleggiava per la società arcaica la lotta tra il Bene, la Luce (la musica canonica) e il Male, l’Oscurità (il frastuono). Ricordiamo l’esecuzione del “charivari” o “ciabra”, in uso ancor oggi nelle Langhe per evidenziare un matrimonio inconsueto (marcata differenza di età o stato sociale) o, anzichenò, un tradimento di uno dei coniugi: gruppi di giovani si riuniscono sulle colline antistanti l’abitazione della “vittima designata” e, con urla, canti sguaiati e suoni percussivi eseguiti con strumenti di fortuna (coperchi, bidoni, campanacci da mucca) beffano l’ignaro “colpevole” del fatto, producendo un fracasso fastidioso. Gli strumenti “effimeri”, invece, sono quegli strumenti musicali che hanno vita sonora per un tempo limitato: quindici giorni, un mese, una stagione. Sono costruiti soprattutto con materiali vegetali quali cortecce d’albero, gusci, semi o canne, possono essere trombe, zufoli o semplici percussioni. Generalmente, sono legati al rituale del risveglio della natura: dopo una stagione fredda e oscura come l’inverno, bisogna “svegliare” l’erba addormentata e far tornare la luce. Quando l’uomo è solo, ha paura, canta, fischia, fa rumore per scacciare gli spiriti cattivi. Così il suono e le vibrazioni scacciano i malvagi e nefasti spiriti invernali (un tempo, la stagione di gran lunga più difficile da superare a livello di sopravvivenza), dando il risveglio alla natura e permettendo il ritorno della luce e del verde nella nuova tornata primaverile. Vediamo ora alcuni di questi strumenti inconsueti usati in Canavese: Corno di stambecco, di caprone o di mucca (Bequèt): sono tra gli strumenti più arcaici, si utilizzano i corni degli animali forandoli in punta e ottenendo così una sorta di tromba naturale. Con la pressione delle labbra e del fiato sul bocchino così ottenuto, si emettono suoni che servivano per segnalare il passaggio di mandrie, il pericolo di fuoco o di furto di bestiame o anche semplicemente usati da ragazzi all’aperto durante la “Settimana Santa”, nella quale le campane non possono suonare. Giravano per le vie del paese suonando corni, conchiglie e raganelle, chiedendo in questua un salame, delle uova o semplici caramelle e biscotti. Alla fine, il tutto si risolveva con una “merenda sinòira” collettiva in piazza.

Corno di stambecco, di caprone o di mucca (Bequèt): sono tra gli strumenti più arcaici, si utilizzano i corni degli animali forandoli in punta e ottenendo così una sorta di tromba naturale. Con la pressione delle labbra e del fiato sul bocchino così ottenuto, si emettono suoni che servivano per segnalare il passaggio di mandrie, il pericolo di fuoco o di furto di bestiame o anche semplicemente usati da ragazzi all’aperto durante la “Settimana Santa”, nella quale le campane non possono suonare. Giravano per le vie del paese suonando corni, conchiglie e raganelle, chiedendo in questua un salame, delle uova o semplici caramelle e biscotti. Alla fine, il tutto si risolveva con una “merenda sinòira” collettiva in piazza. Sicuramente, qualche strumento o oggetto sarà stato dimenticato, ci sarà qualcuno che dirà: “Sì, ma non hai parlato di…!”. E’ chiaro che, in un’indagine complessa e vasta come quella sul mondo popolare non si finisce mai di imparare. La genialità, la fantasia e la voglia di sopravvivere al di sopra delle mestizie quotidiane era quello che i nostri avi ci hanno voluto trasmettere. Prendiamo coscienza del grande valore culturale e umano lasciatoci in eredità e cerchiamo almeno di non perdere la voglia di fare, di costruire e di sperimentare in questo nostro mondo odierno fatto di pre-cotto, pre-ordinato e pre-digerito. E avevano così pochi materiali su cui potevano contare! Quanta fantasia espressa…

Sicuramente, qualche strumento o oggetto sarà stato dimenticato, ci sarà qualcuno che dirà: “Sì, ma non hai parlato di…!”. E’ chiaro che, in un’indagine complessa e vasta come quella sul mondo popolare non si finisce mai di imparare. La genialità, la fantasia e la voglia di sopravvivere al di sopra delle mestizie quotidiane era quello che i nostri avi ci hanno voluto trasmettere. Prendiamo coscienza del grande valore culturale e umano lasciatoci in eredità e cerchiamo almeno di non perdere la voglia di fare, di costruire e di sperimentare in questo nostro mondo odierno fatto di pre-cotto, pre-ordinato e pre-digerito. E avevano così pochi materiali su cui potevano contare! Quanta fantasia espressa… te austriaca, perché pare sia lo “strumento perfetto” che molti auspicavano venisse inventato, uno strumento che potesse avere le modalità esecutive ed espressive del pianoforte, portatile e affine alla voce umana. Naturalmente, la novità non passa inosservata in Francia: diversi costruttori (orologiai, liutai, musicisti vari) si accingono a produrre la nuova “scatola sonora”, citiamo ad esempio come uno dei più famosi artigiani M.Reisnier, il quale nel suo laboratorio di Galerie Colbert a Parigi nel 1832 produce addirittura una gamma di cinque “Accordéon” diversi. Inoltre si proporrà anche come insegnante: i suoi allievi impareranno a suonare arie di Mozart, di Weber, di Rossini, di Meyerbeer e di Aubert. Gli strumenti originali sono piuttosto sobri ma, come si può immaginare, le novità provenienti da ambienti nobiliari e borghesi stranieri attirano inevitabilmente le attenzioni di un pubblico raffinato: il colpo grosso Reisnier lo ottiene quando nientemeno che il re Louis-Philippe, nel 1834, padre di una prole numerosa (dieci figli), acquista un “Accordéon” per uno dei ragazzi. Si ignora quale dei figli sia il fortunato, ma questo fatto dà il via ad una produzione di altissima qualità e raffinatezza: innanzitutto, gli strumenti sono a tre ottave e mezza (analoghi a quelli che usiamo tutt’oggi), vengono impiegati materiali costosi e rari come madreperla,

te austriaca, perché pare sia lo “strumento perfetto” che molti auspicavano venisse inventato, uno strumento che potesse avere le modalità esecutive ed espressive del pianoforte, portatile e affine alla voce umana. Naturalmente, la novità non passa inosservata in Francia: diversi costruttori (orologiai, liutai, musicisti vari) si accingono a produrre la nuova “scatola sonora”, citiamo ad esempio come uno dei più famosi artigiani M.Reisnier, il quale nel suo laboratorio di Galerie Colbert a Parigi nel 1832 produce addirittura una gamma di cinque “Accordéon” diversi. Inoltre si proporrà anche come insegnante: i suoi allievi impareranno a suonare arie di Mozart, di Weber, di Rossini, di Meyerbeer e di Aubert. Gli strumenti originali sono piuttosto sobri ma, come si può immaginare, le novità provenienti da ambienti nobiliari e borghesi stranieri attirano inevitabilmente le attenzioni di un pubblico raffinato: il colpo grosso Reisnier lo ottiene quando nientemeno che il re Louis-Philippe, nel 1834, padre di una prole numerosa (dieci figli), acquista un “Accordéon” per uno dei ragazzi. Si ignora quale dei figli sia il fortunato, ma questo fatto dà il via ad una produzione di altissima qualità e raffinatezza: innanzitutto, gli strumenti sono a tre ottave e mezza (analoghi a quelli che usiamo tutt’oggi), vengono impiegati materiali costosi e rari come madreperla,  avorio, ebano, palissandro; intarsi in ottone, argento e scene pastorali dipinte ad olio sulle casse armoniche, il mantice è rivestito di stoffe, carte colorate e talvolta seta. Nel 1844, l’acquisto di un “Accordéon Reisnier” da parte della Principessa Mathilde, figlia di Jerome Bonaparte e cugina di Napoleone III, sancisce il definitivo ingresso a corte e presso i migliori salotti di Parigi. Il costruttore, nel 1847, dichiarerà un fatturato annuo di 1.391.497 Franchi, una cifra astronomica per uno strumento che non poteva essere ancora “popolare”. Honoré de Balzac, nel 1848, nell’opera “L’Envers de l’Histoire Contemporaine”, cita come il Barone Bourlac acquistò un “Accordéon” per la figlia malata, la quale suonerà incessantemente la “Preghiera di Mosè” dall’opera di Rossini “Mosé in Egitto”. Lo strumento, come il pianoforte (nel jazz) e il violino (nella musica di tradizione), conoscerà solamente in seguito la strada verso il mondo popolare, grazie ai numerosissimi costruttori comparsi sul mercato: campanilisticamente, due nomi italiani su tutti; Paolo Soprani e Mariano Dallapè, i quali costruirono strumenti dal costo più appetibile (ma sempre non accessibile a tutti: ricordiamo come nel 1914 una “Dallapè” semitonata costasse 300 lire, mentre la paga di un contadino per una stagione di campagna venisse retribuita 30 lire) e dalla struttura più complessa e completa armonicamente. Quindi, per concludere, ritenere l’Organetto o l’”Accordéon” strumenti “campagnoli” o “folkloristici” vuol dire non conoscere la vera storia che ha portato queste fantastiche invenzioni a suonare ancora attuali al giorno d’oggi: sarebbe come paragonare questo al

avorio, ebano, palissandro; intarsi in ottone, argento e scene pastorali dipinte ad olio sulle casse armoniche, il mantice è rivestito di stoffe, carte colorate e talvolta seta. Nel 1844, l’acquisto di un “Accordéon Reisnier” da parte della Principessa Mathilde, figlia di Jerome Bonaparte e cugina di Napoleone III, sancisce il definitivo ingresso a corte e presso i migliori salotti di Parigi. Il costruttore, nel 1847, dichiarerà un fatturato annuo di 1.391.497 Franchi, una cifra astronomica per uno strumento che non poteva essere ancora “popolare”. Honoré de Balzac, nel 1848, nell’opera “L’Envers de l’Histoire Contemporaine”, cita come il Barone Bourlac acquistò un “Accordéon” per la figlia malata, la quale suonerà incessantemente la “Preghiera di Mosè” dall’opera di Rossini “Mosé in Egitto”. Lo strumento, come il pianoforte (nel jazz) e il violino (nella musica di tradizione), conoscerà solamente in seguito la strada verso il mondo popolare, grazie ai numerosissimi costruttori comparsi sul mercato: campanilisticamente, due nomi italiani su tutti; Paolo Soprani e Mariano Dallapè, i quali costruirono strumenti dal costo più appetibile (ma sempre non accessibile a tutti: ricordiamo come nel 1914 una “Dallapè” semitonata costasse 300 lire, mentre la paga di un contadino per una stagione di campagna venisse retribuita 30 lire) e dalla struttura più complessa e completa armonicamente. Quindi, per concludere, ritenere l’Organetto o l’”Accordéon” strumenti “campagnoli” o “folkloristici” vuol dire non conoscere la vera storia che ha portato queste fantastiche invenzioni a suonare ancora attuali al giorno d’oggi: sarebbe come paragonare questo al  violino, uno strumento malleabile e adattabile ai vari generi, suonato nella musica classica, nel folk, nel jazz e anche nel rock, senza soluzione di continuità, ogni stile con la sua caratteristica diversa. Al giorno d’oggi, l’evoluzione dell’”Accordéon”, la Fisarmonica, si insegna al Conservatorio e grandi compositori del passato come Verdi o Tchaikovsky hanno inserito strumenti ad ancia libera nelle loro composizioni.

violino, uno strumento malleabile e adattabile ai vari generi, suonato nella musica classica, nel folk, nel jazz e anche nel rock, senza soluzione di continuità, ogni stile con la sua caratteristica diversa. Al giorno d’oggi, l’evoluzione dell’”Accordéon”, la Fisarmonica, si insegna al Conservatorio e grandi compositori del passato come Verdi o Tchaikovsky hanno inserito strumenti ad ancia libera nelle loro composizioni.